学校ブログ

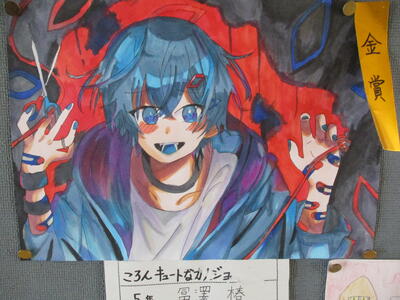

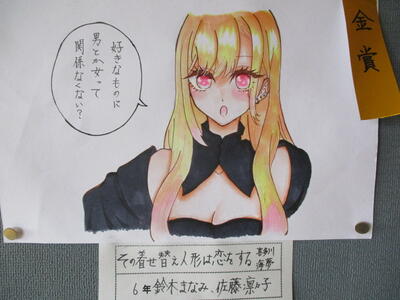

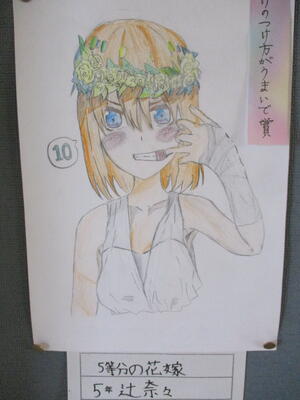

すごいクオリティです。(第2回イラストコンテスト)

12月20日(水)

すごいクオリティで、驚くばかりです。

前回よりもさらにレベルが上がっているようです。一部紹介します。

どのイラストも素晴らしいですね。

これからも自分の好き・得意を生かしてがんばってください。

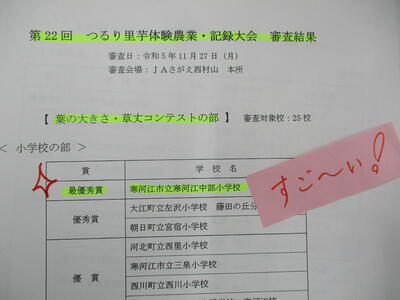

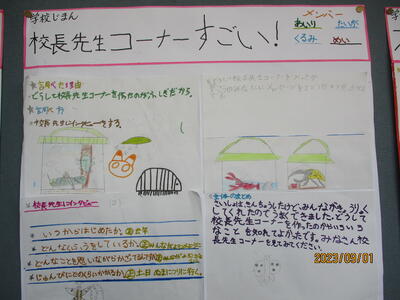

最優秀賞だそうです。(つるり里芋コンテスト)

12月20日(水)

思いがけず、こんな入賞のお知らせが。

確かに、大きくて立派な葉っぱ、背丈ですね。

5年生のみなさん、毎日の水かけ、がんばってたもんねえ。

つるり里芋を育てた5年生のみなさん、お手伝いしてくれた用務員さん、最優秀賞おめでとうございます。

さっそく雪遊び!

12月18日(月)

寒い朝でしたが、中間休みには日差しが出てきました。ということは~、、、

さっそく雪遊びです!

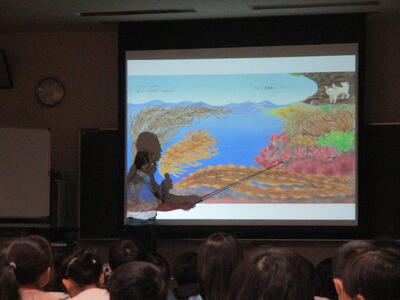

サンタがやって来ました~(アンデルセンさんの読み語り)

12月14日(木)

アンデルセンさんの読み語りに、サンタがやって来ました。

トナカイの角もキラキラ輝いて、クリスマスムードを盛り上げてくれます。

アンデルセンの皆さま、ありがとうございました。

校長室前にはクリスマスツリーを飾っています。

メッセージカードは昨年の1年生が書いてくれたものです。

↑ 宝物にしたい、素敵なメッセージ。ずっと取っておこうと思います。

『おうちのひとにも くりすますが きますように。

さんたさん だいすき。

となかいにも よろしくね。』

おもちゃランドづくり(2年生活科)

12月11日(月)

先週から(もう少し前から?)、2年生がおもちゃランドづくりをがんばっています。

1年生を招待して楽しく遊んでもらうことを目的として、相談しながら制作活動に熱中しています。

寒河江中部小では、こうした学習活動は、

・自分たちの遊びや生活をよくするために工夫すること

・自分と身近な人とのかかわりを考えること

・自分の成長やよさに気づき、自信と意欲をもつこと

などなどをねらいとして、授業を構成しています。

何よりも2年生の子どもたちが素晴らしいのは、研究授業などで先生が教室を離れた時も、自分たちで協力して制作活動に集中できるところです。自分(たち)で学ぶことができています。

きっと1年生も喜んでくれると思います。2年生のみなさん、おもちゃランドづくり、がんばってくださいね。

クラブ活動(リズムクラブ)

12月7日(木)

今日のロング昼休みは、体育館でリズムクラブのメンバーが練習の成果を発表していました。

音楽に合わせて、Danceする姿、とてもかっこよかったです。

↑ 体育館に行ってみて、思ったより観客が多いことにまず驚きました。

大勢の観客の前で、堂々と楽しそうにダンスをするメンバー。輝いていました。

こんなふうに、自分の「好き」「得意」を探究して、みんなの前で発表できたらいいですよね。

自信につながるし、何より学校が楽しくなります。

発表会の司会・進行も子どもたちで行い、最後はアンコールに応えて、もうワンステージ披露していました。

クリーン作戦(4年総合)

12月6日(水)

昨日の午後、4年生が総合的な学習の時間で、地域のクリーン作戦に出かけました。

4年生は、総合的な学習のテーマとして「環境」を設定して、調べ学習や、発表会などを行ってきました。

その学びのまとめとして、「地域環境をきれいにする」という活動にチャレンジすることになりました。

↓ 保護者の方々のご支援もあり、より安全に学習活動を行うことができました。

ご協力に感謝申し上げます。

自分たちが歩いている道路や、公園などのごみ拾いをして、地域をきれいにしました。

調べ学習などの様子についてはこちらをご覧ください。↓

https://sagae-tyubu.edumap.jp/blogs/blog_entries/view/9/0ea7920c6eac41974b203eeadc31c526?frame_id=20

クリスマスリース作り。(1年生生活科)

12月5日(火)

2週間くらい前の学習場面で恐縮です。

1年生がクリスマス飾り(リースなど)を作っていました。

秋の贈り物(木の実)などを使いながら工夫して作っています。

金や銀のスプレーも自分たちでかけています。

ピカピカになったリースは、なかなかのクオリティです。

ビニール袋に入れると、まるで売り物のようです。

思い出いっぱいのクリスマスになりますように。

12月です!

12月1日(金)

今日から12月です。

職員が、お正月の縁起菓子「切りさんしょ」をおすそ分けで持って来てくれました。

縁起がいいし、山椒は厄除けにもなるのだそうです。

いいことありそう。そして12月もがんばれそうです。

また、こちらは職員制作の、月ごとのマスコットなどなどです。

校長室の前など、子どもたちの目の付くところに飾っています。

さあ、今年一年のしめくくりの12月が始まりました。

明るく、元気に、楽しく、学校生活を送っていきましょう。

秋の昼休み。(おばけやしきづくり)

11月29日(水)

少し前の、休み時間の風景です。

今年は温かい日が続いたので、秋の遊びもこ~んなに楽しくできていました。

「校長先生、おばけやしきができたよ~」の声に誘われて行ってみると、、、

男の子も女の子も一緒になって、「おばけやしき」づくりを夢中になって楽しんでいました。

「次は枯葉をここに置こう」など、工夫やアイデアを出し合いながら遊んでいます。

こうした遊びの場は、子どもたちにとって「学びの場」であり、「成長の場」そのものです。

前にも少し紹介した、「非認知能力」・・・協調性や、粘り強さ、忍耐力、自制心、計画性、創造性、コミュニケーション力などなど。

子どもたちは、遊びの中で(時にはトラブルも経験しながら)、自分なりに獲得して、伸ばしていきます。

こんな素敵な遊びの風景が、毎日、いろんなところで見られる学校っていいな、と思っています。

本日、授業参観です。②

11月22日(水)

本日の授業参観の様子です。

たくさんの保護者の皆様の参観、ありがとうございました。

子どもたちも、先生たちも、みんな、みんな、がんばっていました。

授業参観後の、ネットリテラシー講演会、学級懇談会へのご参加も、重ねてありがとうございました。

多くの保護者の皆様のご参加に、心より感謝申し上げます。

本日、授業参観です。

11月22日(水)

本日は、午後から授業参観です。

2学期の学習成果、お子さんの成長の様子をご覧ください。

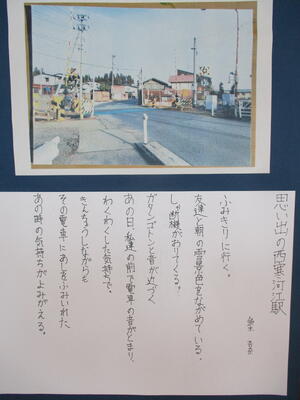

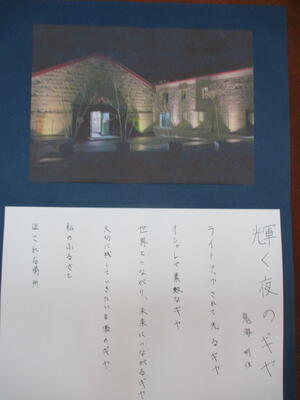

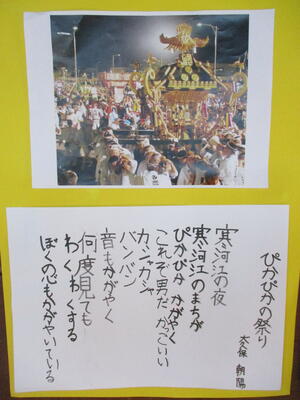

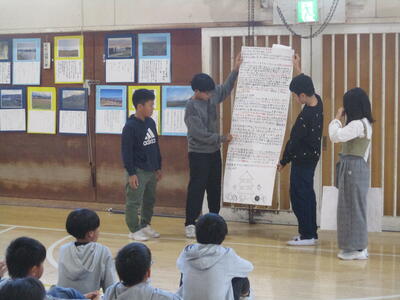

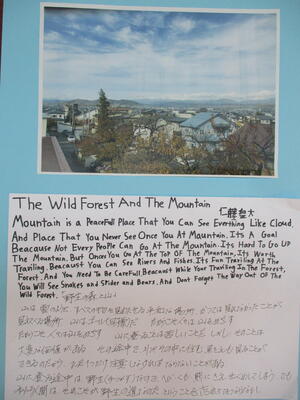

体育館には、 ↓ このような6年生の学習成果が掲示してあります。

素晴らしい作品が、体育館の壁一面に飾られていますので、どうぞご覧ください。

さて、5時間目の授業参観では、6年生が体育館4か所でポスターセッションをしていました。

自分たちが調べた「寒河江のよさ」「もっと発展させるには」というテーマで発表していました。

体育館は声が響くので、4か所でのプレゼンは難易度が高い活動です。

その中で子どもたちは、マイクなしで100名以上の保護者のみなさんに学習成果を堂々と発表しています。

そして友だちの発表に耳を傾け、しっかり聞いて、しっかり反応(感想・意見)していました。さすが中部小の6年生です。保護者からも質問や感想、意見が出されて、とてもいい発表会になっていました。

発表会の最後に6年生がまとめました。

「この寒河江をもっとよくするために私たちができることは、寒河江をもっと知ること、そしてもっと好きになることです。」の言葉には感心し、感動すら覚えました。

子どもたちの発表に対して、保護者の皆様があたたかく見守り、興味深く聞いてくださったことも、発表会が成功した大きな要因です。誠にありがとうございました。

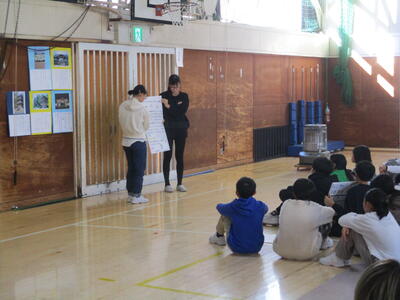

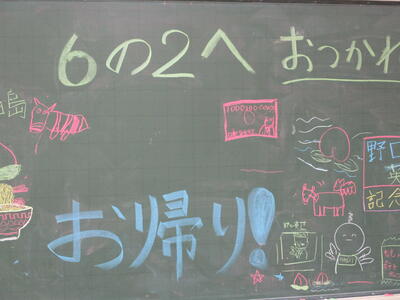

山形聾学校との交流会がありました。

11月20日(月)

今日は、楽しみにしていた、山形聾学校との交流会でした。

黒板メッセージでお迎えしました。

ずっと楽しみにしていたので、ゲームなどはすごい盛り上がりでした。

お別れの時は、ちょぴりさみしくなりました。

また一緒に遊びましょう。待ってまーす。

3年生の読み聞かせ(1年生へ。異学年交流)

11月17日(金)

先週から今週にかけて、3年生が朝の時間に絵本の読み聞かせの練習をしていました。

国語の授業で「話し合い」の学習をして、1年生に絵本を読むことに決まったとか。

まずは、3年生どうしの練習風景。

「1年生が相手だから、こうした方がいいよ。」とかアドバイスし合って練習しています。

さあ、本番。1年生に絵本を読み聞かせしています。

3年生も、1年生も、やや緊張気味で。でもそれもほほえましく、いい光景でした。

こうした異学年交流は、「思いやりのある子ども」を目指す寒河江中部小の「校風」でもあります。

そして、子どもたちの心にいい思い出として残ることはもちろん、「経験」として積み上げれられ、次の「学び」につながっていく大切な学習活動です。

体育委員会によるサッカー教室。

11月16日(木)

今日は木曜日。昼休みは、そうじなしの「ロング昼休み」。

この時間を活用して、体育委員会が、1・2年生の希望者を対象にして、サッカー教室を開いてくれました。

担当の先生もついていますが、指示は出しません。

ていうか、必要ありません。何だかんだしながらも、6年生が、1・2年生にボールの蹴り方を教えています。

1・2年生は、とても楽しそうです。こういう企画は、ホントいいですよね。大賛成です。

こうした学年を超えての「異学年交流」での学びは、子どもたちにとって大事な体験になります。

そして、この企画そのものが、体育委員会が「自分たちで話し合い、自分たちで運営できた」ことにも大きな意義があると思います。

体育委員会のみなさん、ありがとうございました。

また、楽しい企画をお願いしますね。楽しみにしていまーす。

秋の収穫祭で餅つきをしました。(5学年親子行事)

11月12日(日)

今日は、5学年の親子行事で、お米の収穫感謝祭として餅つきを行いました。

最初は、5年生の学習発表です。

お米について、学級やグループで探究的に調べたことを発表していました。

米を使った世界の料理のこと、コメの品種改良(交配)のこと、コメに含まれる栄養素のこと、日本の米の種類と人気(売上)ランキング、全国の餅の食べ方、などなど、多様なテーマで調べていることに、田んぼの先生である井上さんも、思わずうーむとうなっていました。

↓ 学習発表後は、体育館の外に出て、クラスごとに餅つきです。

クラスにうすと杵を準備してくださったPTA役員さんのおかげで、みんなが餅つきを体験することができました。

青空が広がり、にぎやかで威勢のいい、餅つきの雰囲気が最高です。

餅つきは、見ているだけでも何か「縁起のよさ」を感じる独特のムードがあります。

その後、約300人での「いただきます。」

納豆餅と、サトイモが入った雑煮餅をいただきました。

おいしいお餅に笑顔がはじけます。

親子で餅をついて食べるなんて、素晴らしい親子行事ですね。

寒河江中部小規模で、このように円滑にイベントを進めるには、5学年PTA役員の皆様、ご協力いただいた保護者の皆様のご苦労はいかばかりかと。

前日までの道具集めや、食材の発注、食器等の準備。当日朝からの調理の下準備や、イベント終了後の後片付け、などなど、ご担当の方々のおかげさまで、このようなビッグイベントが大成功したのだと思います。

5学年PTAのチームワークと行動力に、心より敬意と感謝を申し上げます。

↑ 収穫祭の最後には、田んぼの先生である井上康さんと、畑の先生である小林用務員さんからご挨拶をいただきました。

お二人と共に、「立派な子どもたち、素晴らしい保護者のみなさんですねえ。」「ホントそうなんですよ。」などと語りながら体育館を後にしました。

お腹も心も満たされた、素敵な時間をありがとうございました。

輪がまちマルシェに出演しました。(6年生・金管バンド)

11月11日(土)

寒河江市のイベント、『輪がまちマルシェ』に、6年生と金管バンドが出演しました。

6年生は、親子行事として、初めて学校外で中部小ソーランを披露しました。

気温が低く、風が強いコンディションの中で、6年生はさすがのカッコよさでした。

↓ 令和3年度に、この長半纏を地域の皆様のご厚志により新調することができました。

その時にご協力いただいた会社・お店・事業所のお名前が刻まれた旗をバックに、「3代目」となる令和5年度の6年生が華麗に舞いました。

ご協力いただいた企業の皆様、誠にありがとうございました。

おかげさまで、中部っ子は、こんなにカッコよく、たくましく、成長しています!

ソーランの最後に、6年生は、こうメッセージを発信しました。

「これからも、ぼくたちは、この寒河江市を盛り上げていきます!」

最高のメッセージでした。

そして、続いては、

寒空の中でも華やかにあでやかに、寒河江中部小学校金管バンドが、中部小サウンドを響かせて、マルシェに大きな華を添えました。

12月9日には、さいたまスーパーアリーナでの全国大会に出場します。

全国大会でも中部小サウンドを響かせて、がんばってきてください。応援しています。

1/2成人式でした。(4学年親子行事)

11月11日(土)

4年生の親子行事『1/2成人式』が行われました。

一部のみご紹介します。(全員を紹介できずすみません。)

将来の夢の発表。

「美容師になって、お母さんと一緒に働きたい。」なんて言われたら、もうそれだけで、、、、涙ですよね。

「宇宙飛行士になっていろんな惑星に行ってみたい。」なんて、スケールの大きな夢にも感動します。

合奏も合唱も、群読も、中部小祭よりもさらに「レベルアップ」していて驚きました。

親子レクレーションでは、実行委員が考えたクイズや、

じゃんけん列車などで楽しみました。体育館中に、親子の笑顔があふれていました。

約300人のじゃんけん列車の景色は壮観です。

そして、お手紙とプレゼントの贈呈へ。

10才の今だから言える「ありがとう」の言葉(手紙)にご家族の方々は、涙をこらえきれません。

我々、教員も思わずもらい泣きしてしまいました。

素敵な子どもたちです。生まれて10年。こんなにも大きく、立派に、たくましく、優しく、成長しましたね。

体育館いっぱいに、あたたかくて、優しくて、大切な時間が流れていました。

4学年保護者の皆様、PTA役員の皆様、そして4学年の先生方、ありがとうございました。

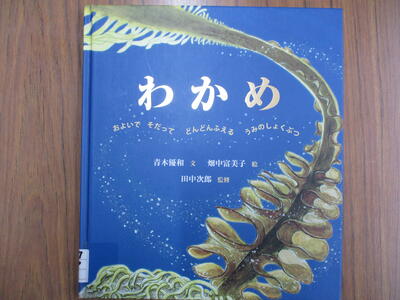

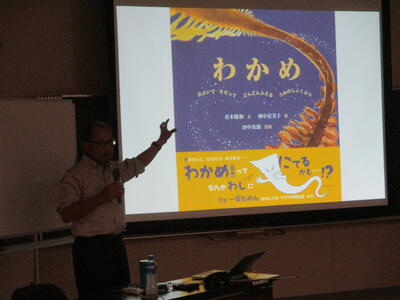

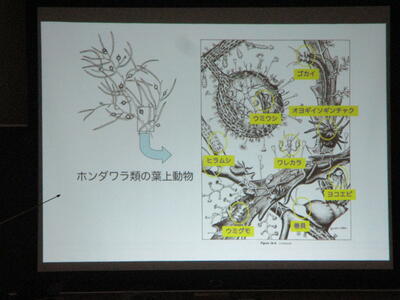

読書講話で海洋生物の話を聞きました。(3・4年生)

11月10日(金)

昨日、読書講話(3年生、4年生)を実施しました。講師は、東北大学大学院の青木優和(まさかず)教授です。

↓ こちらの絵本を作者であり、海洋生物の研究者でもあります。よって、海洋生物(わかめ、われから、ウニなど)の話と絵本の話を同時に聞くことができました。

青木先生の興味深いお話と、子どもたちの反応の素晴らしさで、あっという間の45分間でした。

青木先生の自己紹介を聞いて、『図鑑好き、海好き、生き物好きの少年が、自分の興味ある分野で探究活動を続け、大学の教授(研究者)にまでなった。』ことの素晴らしさをまず思いました。

青木先生が「わかめは、お湯に入れると緑色になります。」と言うとすぐに、

3年生が、「カニをお湯に入れると赤くなるのと同じだよ。」とすぐに反応します。

↓ かなり専門的な内容にも興味をもち、ウニの成長過程のところでは、

「あっ、プルテウスだ。」と幼生の名前を言える3年生がいることにも驚きました。

他にも、

青木先生が「海で一番大きな海草はね、、、」と言うと、

「ジャイアントケルプ。」と正解を言える児童がいることには、本当に驚きました。

子どもたちは、自分の好きなもの、興味のあることに対して、自ら学んで(探究して)いることを再確認しました。

将来、寒河江中部小の子どもたちの中から、科学者や研究者が育つかもしれません。

今日の講話が、その(科学者・研究者を目指す)きっかけになったりして。

お話の最後には、絵本(シリーズ)にかくされている「秘密」についても教えていただきました。

青木先生、そんな素敵な時間をありがとうございました。

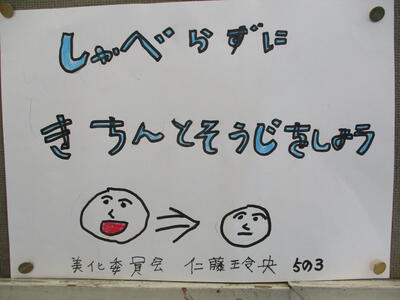

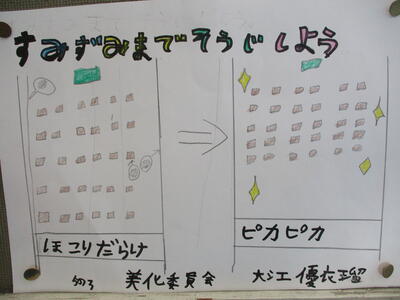

毎日のそうじをがんばっています。

11月8日(水)

いつも遅れ遅れの紹介になりすみません。

美化委員が、そうじをがんばろうという趣旨のポスターを描いて掲示してくれています。

その効果もあり、全校生が、縦割り班(1年生から6年生まで一緒の班)で掃除をがんばっています。

たかとくん、ありがとう。

11月2日(木)

1年生教室では、転校することになった、たかとくんとのお別れ会をしていました。

優しくて友だち思いのたかとくんのことが、みんな大好きです。

今日の、校内放送での「お別れのあいさつ」もとても立派で、1年生とは思えないくらいでした。

新しい学校でもきっと大活躍してくれるでしょう。寒河江中部小のみんなで応援しています。

ハッピーハロウィン!

10月31日(火)

今日は、ハロウィンということで、ALTの先生2人もかけつけて、3年生のハロウィンパーティーをしました。

3年生の外国語活動は、「英語に親しむ」ことを目的として行っています。

白雪姫とウルトラマンも来てくれました。

この活動を通して子どもたちは、いろいろな英単語を話し、ALTの先生たちと触れ合っていました。

校長室前のコーナー。英語専科の先生が、2週間前から「参加型」のコーナーを設けて雰囲気を高めてくれていました。

なので、今日のパーティーは、英語に親しみながら楽しく学ぶことができました。

↓ また、5年生、6年生の教室にもジャックスパロウ船長や、ハリーポッターが来てくれたりして、楽しい一日になりそうです。

「英語に親しむ」、「英語を聞く・話す」ことはもちろんですが、ALTの先生からアメリカの小学校の様子を写真で見せてもらったりして、「外国の文化にふれる」ということも大切な学びになっています。

ともあれ、「学校って楽しい」、「英語をもっと使ってみたい」、「ALTの先生(外国の人)ともっと仲良くなりたい」と思ってくれるといいな。今日のハロウィンがその(小さな)きっかけになればと願っています。

予定変更して来てくれた、キャメロン先生、ハイメ先生、森先生、ありがとうございました。

感動、感動、感動の中部小祭でした。(中部っ子は、やっぱりすごい!)

10月28日(土)

令和5年度の中部小祭が終わりました。(まだ余韻が残っています、、、)

日頃から、本校の子どもたちはすごいパワーを持っているなあと思っていましたが、これほどだったとは。

【金管バンド】

華やかな幕開けとなりました。

どんだけ練習すればこんな迫力のある演奏になるのか。練習の日々を思わずにはいられません。

今度の金曜日の東北大会もぜひがんばってください。応援しています。

【1年生 劇 おばけじぞう】

中部小の広い体育館で、約400人を前に堂々とセリフを言って演技していました。キツネダンスもかっこよかった!

入学から7ヵ月で、この成長ぶりはすごいですね。

【2年生 花笠音頭・ダンスホール】

2年生は、とにかく元気。見ているこちらもたくさんのパワーをもらいました。

ダンスでくり返し練習していたパートは「おお~」というどよめきが起きていました。練習の成果あり!

【3年生 劇 吉四六さんの人助け】

3年生でこんなにストーリー性のある劇ができるのはすごい!と思いました。楽しかった。面白かった。

みんなで歌った歌もよかったですね。

吉四六さんの「とんち」が伝わるのは、ナレーションや演技のセリフが上手に言えたからですね。

【4年生 合奏「世界に一つだけの花」・合唱「10歳のありがとう」】

「生まれて10年たちました~」といいう歌い出しは、何度聴いてもじーんと心に響きます。

4年生の保護者のみなさまが涙ぐんで聴いていいるお姿が印象的でした。10年たちましたねえ。1/2成人式が楽しみです。

【5年生 劇 夢から醒めた夢】

あっという間に劇の世界に引き込まれ、途中からは、涙を流しながら見ていました。

5年生一人一人が、本物のミュージカルスターのように輝いて見えました。世界中の平和と幸せ、命、生き方を考えさせられるホント素敵な劇でした。先生のピアノもよかった。

【6年生 中部小ソーラン】

圧巻でした。最初の「はっ!」の迫力で度肝を抜かれました。

そして、一人一人の真剣で懸命な表情を見ていると、泣けてきました。

↓ 6年生は、青春のソーランを2度舞ってくれました。中部小の歴史に残るソーランでした。

↓ 8時35分から11時30分まで、体育館がす~ごい空間になっていました。保護者、ご家族のみなさまの、子どもたちを見守り応援する態度もとても素晴らしく、そうしたご協力があってこそ、広い体育館に600人の人が入った空間で「マイクなし」の演技が成立したのだと思います。

保護者の皆様、ご家族の皆様の、これまでのご協力に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

中部小祭に向けてがんばっています。(あと2日)

10月25日(水)

中部小祭が近づいています。あと2日(木と金)。

子どもたちが、どこまで成長するのか楽しみしかありません。

↓ 4年生はクラスの旗を飾って練習しました。カラフル~。

↓ 立っている姿、歩いている姿、座っている姿、話を聞いている姿、すべてに成長が表れています。

↓ 「自分から」「自分たちで」「成功させるぞ」という気持ちがあふれています。

↓ なんという昂ぶり。なんという集中力。懸命に、ひたむきに、自分たちの「決意」を形にしています。見ている人の「度肝を抜く」ような中部小ソーランになりそうです。

中部小祭まであと3日。

10月24日(火)

中部小祭まであと3日となりました。

どの学年もすごい「成長」です。※ネタばれしないよう遠景写真が中心です。

↓ 1年生、3年生は劇の練習中。先生の指示がなくても最後まで通せるようになっています。

発表の前後、幕間の移動なども「自分たちで」動けるようになっていて驚きます。

↓ 4年生(合奏・合唱)、2年生(踊り・ダンス)の練習でも、やはり発表全体を通して「自分たち」で動けるようになっています。「自立」した発表に向かっています。

立っても歩いても立派な態度。鍵盤ハーモニカのケースまで整然と並んでいます。

↓ 5年生の劇練習には驚きました。役割ごとに集まって「自主練習」しています。先生がつかないパートがありますが、完全に自分たちで演出して練習し、「こうしよう」「もう一回やってみよう」などと声をかけ合っています。

↓ 6年生の練習。

先生が「何か気づいたことは?」と問うと、実行委員が「もっと声を出しましょう」と発言し、全員が「はいっ!!」と返事を返して次の練習に入っていきました。何という6年生たち。すでに感動的です。

子どもたちに(大人になって社会に出てからも)必要な力として、『非認知能力』が大切だと言われています。

例えば、「自主性」「協調性」「粘り強さ」「忍耐力」「計画性」「自制心」「創造性」「コミュニケーション能力」など、点数では測れない力のことです。

毎日の学校生活はもちろん、こうした中部小祭などの行事を経験することからも、子どもたちは非認知能力を身につけ、伸ばしているんだなあ、と実感する場面がたくさんあります。

すごくないですか? イラストクラブの作品展。

10月23日(月)

イラストクラブの作品がすごいので見てください。

※全部を紹介できずごめんなさい。この他にも素晴らしい作品がたくさんありました。

中部小祭の練習をがんばっています。

10月19日(木)

中部小祭に向けた練習をどの学年もがんばっています。

昨日よりも今日、と確実に成長しています。

それは演技・演奏の出来ばえだけではなく、「先生がいなくても自分たちでやるんだ」という気持ち・態度からも感じられます。

4年生は歌と合奏に磨きをかけています。集中力の高まりを感じました。

5年生は劇に挑戦しています。今日は初めて「通し」でやってみたとのことですが、先生の声がけがなくても質の高い演技をしていました。そして実行委員を中心に「もっとこうしよう」と自分たちで創り上げる姿もありました。

2年生は、演目間の着替え・移動を含めて練習していました。

少しずつ、でも着実に、「自分(たち)で」できるようになっています。

自分(たち)で考え、行動し、みんなで創り上げる中部小祭まであと1週間。

中部っ子がますます輝き出しました。お楽しみに。

中部小祭の練習が始まっています。

10月17日(火)

今月28日(土)に予定されている中部小祭に向けたステージ練習が始まっています。

6年生、1年生、2年生の練習風景です。

どの学年も、100人を超える子どもたち。

体育館の可動域をフルに使ってダイナミックで素早い隊列変形などを練習していました。

先生が指示を出しアドバイスを加えながらも、子どもたちの意見を聞いて反映させています。

一緒に創り上げている感じです。

すでに立派な態度の子どもたちですが、

これからは先生の指示がなくても、だんだんと、自分で考え、自分たちで動いていくようになります。

一つの行事を経験するごとに、「自立」に向かっていく中部っ子。その成長した姿を見るのが楽しみです。

総合的な学習の時間の成果です。(3年生)

10月16日(月)

1ヵ月くらい前のことになってしまい恐縮です。3年生が総合的な学習の時間にまとめた学習成果です。

ちなみのこの資料を見せながら2年生に説明会(ポスターセッション)を行い、、学びを深めています。

こうした活動を通して、

①仲間と協力して調べる力

(タブレットで調べたり、インタビューしたり)

②話し合って資料をまとめる力

③自分が興味を持ったことを探究する力

④人に伝わるように発表する力

などの力を身につけて、ますますたくましくなっている3年生の子どもたちです。

3年生の「総合」は、まず『自分の自慢調べ』から始まり、次にこの『学校の自慢』に進んでいます。

※『自分の自慢調べ』はこちらからご覧ください。

https://sagae-tyubu.edumap.jp/blogs/blog_entries/view/9/ca224a4fd8db6c55b9ea66bf9390a4b7?frame_id=20

今後は、『寒河江の自慢調べ』にレベルアップして、視点も活動も幅を広げていくことになります。

また紹介しますので、お楽しみに。

持久走記録会②(3年生、1年生、5年生)

10月12日(木)

本日は、3年生、1年生、5年生の持久走記録会を行いました。

今日もまた、どの学年の子どもたちも力走し、自己ベストに挑戦していました。

保護者の皆さま方の応援・声援・拍手が温かくて心強くて、子どもたちの背中を押してくれました。

心より感謝申し上げます。

【3年生】

3学年は、学校の中堅である「中学年」です。中学年の仲間入りをして早6ヵ月。こんなにも力強く、粘り強く走れるようになっていたのですね。子どもたちの成長には日々、驚かされます。

【1年生】

走りも、準備体操のかけ声も、友だちへの応援も素晴らしい。

小学校に入学してからの半年で、こんなにも成長したのですね。見ていて嬉しくなりました。

【5年生】

今年の持久走記録会は、5年生に「締めて」もらいました。走りも、準備体操も、友だちへの応援も、話を聞く態度も、ぜーんぶ素晴らしかったです。

学校の最後を飾るにふさわしい素晴らしい5学年の記録会でした。

新記録を出した人も、1位になった人も、上位入賞した人も、自己ベストが出た人も、出なかった人も、見学で応援した人も、全員が素晴らしいがんばりを発揮した持久走記録会でした。

みんな、みんな、みんな、よくがんばった。

持久走記録会①(4年生、2年生、6年生)

10月11日(水)

持久走記録会を行いました。

どの学年でも、子どもたちは、1秒でも自分の記録を更新できるよう「自分にチャレンジ」して、練習の成果を発揮していました。みんな、みんな、よくがんばりました。

【4年生】

【2年生】

【6年生】

さすが6年生は、自分たちでしっかりと準備体操をしています。

↑ 昨夜の雨がグランドに残っていましたが、先生方が早朝からグラウンド整備してくれたおかげで記録会を行うことができました。保護者の方々の温かい声援も、子どもたちを励ましてくれました。誠にありがとうございました。

陵南学区研修会を行いました。(寒河江中部小の授業公開など)

10月9日(月)

先週の金曜日のことです。陵南学区4小中学校の教職員が一堂に会し、寒河江中部小学校を会場に研修を行いました。

言い換えれば「先生たちの勉強会」です。大きく3つ、

①全学級(26クラス)の授業公開

②本校の実践(特徴的な5つ)についてのポスターセッション

③中井義時先生(山形大学名誉教授)の講演

このような内容で、約100名の教職員が学び合いました。

↑ 児童が進める授業(セルスタ ※本校の造語)や、子どもたちが対話しながら課題解決に向かう学習。

↓ 算数の課題を、一人一人が「自由進度」(自分のペース)でぐんぐんと進んでいく学習。難しい問題は先生に聞いたり、友だちに聞いたりしながら進めています。一人学びと友だちとの学びが一体的に展開しています。

↑ 4年生は道徳でセルスタをやっていました。タブレット(ICT)も効果的に活用して友だちの考えを交流しています。

この教室では子どもたちが授業を進め、先生は「板書」役をして考えを整理していました。

↓ 先生から教えてもらうだけではなく、自分たちで操作して、対話して、思考して、学んでいます。

↑ 先生がチェックして、「できた」「わかった」の確かめも大事にしています。

↓ ポスターセッションでは、本校職員が、「なぜこのような授業を構想したか」「どんな力をつけたいか」などについて説明し、質問にも答えていました。

ポスターセッションの発表・質疑応答は、もっぱら若手教員が担当していたのですが、その姿が実に堂々としていて見事。感心しました。これはベテラン教員の支えがあってこそ実現しているものだと思います。

中井先生の講演では、「どの学級でも子どもたちが自立した学びをしていた。」というお話をいただき、素直にうれしく思いました。以上、子どもたちも先生方もとてもよくがんばった半日研修でした。

これからも「一人一人の力を伸ばす授業」「子どもが主体の授業」を創るために、教職員一同努力してまいります。

669人で校歌を歌いました。(全校集会)

10月3日(火)

4年ぶりに全校集会を開くことができました。669人が集まった景色は壮大です。

(※現在の全校児童数である669人と表記しています。)

このような大集会でも、児童はマイクなしで進行します。

それくらい全校児童の「聴く態度」が立派で、感心しました。素晴らしい中部っ子です。

校歌を全校生で歌いました。

こんなにも一生懸命に歌う姿に感動しました。全校合唱で得られる「歌の力」を味わっているかのようでした。

全校集会が終わると、学年ごと、静かに、列を守って、教室まで移動できました。

中部っ子の素直さ、一生懸命さ、人を気づかう優しさ、いろいろなよさが見られた素晴らしい全校集会となりました。うーん、やっぱり寒河江中部小の子どもたちはすごいパワーを持っています。

町たんけんに行って来ました。(2年 生活科)

10月2日(月)

9月のことですが、2年生が生活科の学習で町たんけんに行って来ました。

いやー、そうとういろいろなところに探検に行っています。

地域に関わる活動を通して、地域の場所やそこで働く人々について考えることを課題にしています。

自分たちの生活は様々な人や場所と関わっていることが分かり、それらに親しみや愛着をもつことにもつなげたいと考えています。

さらに、学習指導要領に示されている

「身近な人々と関わることのよさや楽しさが分かり、進んで触れ合い交流しようとする」ところまで高めたいものです。

将来この地域を支えていく子どもたちが、地域を知るためのフィールドワークに出かけることは、大事な学習活動であると考えます。

↓ これは探検前の「アポ取り」の様子。

原稿を見ながらですが、2年生なりに自分で電話をして見学のアポを取っています。(これも大事な学習)

ご協力いただいた地域、事業所の皆さま、支援していただいた保護者ボランティアの皆さま、おかげさまでいい学びになりました。ありがとうございました。

芸術鑑賞教室を行っています。(下学年・上学年)

9月28日(木)

今年の芸術鑑賞教室は「音楽」です。

【ブーケドゥムジーク】という5人組ユニットのみなさんが本校に来て演奏してくれています。

プロの演奏家による楽器の演奏を鑑賞することにより、音楽を愛好する態度、音楽に対する感性、豊かな情操を培うことを目的として学校で開催しています。

子どもたちがよく知っているJポップの曲で幕開けし、

ソプラノの美しい歌声が響きだすと、子どもたちはあっという間に引き込まれていきます。

バイオリンがステージから降りてきて、子どもたちの耳元で演奏してくれます。

すごい「響き」に子どもたち、先生たちも圧倒されます。

↓ コンサート終盤では、校歌の合唱も。大きな声で歌う校歌はすごい迫力でした。

↑ フィナーレの曲では、ソプラノに合わせて大きな声で歌う子、頭の上で手拍子をする子、体を使ってリズムをとる子。音楽を楽しむ姿に、見ているこちらもうれしくなります。

児童代表のお礼の言葉のあと、演奏者をお見送りしました。ずっと拍手、拍手、拍手。

やはり、「本物」に触れる機会は、本当に大切です。そのことをまず思いました。

子どもたちの中には、「音楽家になりたい」「ピアノの先生になりたい」という夢を持っている子もいます。

今日のコンサートは、その夢を後押しすることにつながるかもしれません。

そして将来、本当に夢を叶え、寒河江中部小の卒業生から音楽のプロが誕生するかもしれません。そんな想像がどこまでも膨らんでいく、素敵なコンサートでした。

ブーケドゥムジークの皆さま、素晴らしいコンサートをありがとうございます。

スーパー見学(3年 社会)

9月26日(火)

今月の上旬のことです。3年生が社会『店ではたらく人』の学習でスーパー見学に行きました。

子どもたちの課題意識としては「お店ではどんな工夫をしているのかな」というあたりが中心ですが、こうした内容(コンテンツ)を知識として覚えるだけでなく、こうしたフィールドワークを通して「必要な情報を調べまとめる力」を身に付けることを、学校では重要視しています。

そういう意味では、子どもの振り返りで「お店の人へのインタビューがうまくいった」とか「スーパーの人の話をうまくメモすることができた」という感想が出ていることは、必要な情報を収集するスキルが高まっていることを表していると考えられます。これは高学年になっても中学生になっても必要な大事な力になります。

今回こうしてバックヤードまで見学させていただいて、お話を聞かせていただいたことで、「社会的事象を関連付けて考える力」や、「意味を考える力」、「考えたことを表現する力」にまで、子どもたちの学びを深めることができたようです。

そして、こうした学習は「よりよい社会を考えること」「学習したことを社会に生かそうとすること」にもつながっていきます。これも新学習指導要領で目指す学力のうち、「学びに向かう力・人間性」に分類されるとても大事な力です。

それにしても、こうしたスーパーなどは学習材の宝庫ですね。

まさに「社会的な見方・考え方」を働かせる学習に適したモノ、͡コトがたくさん見つかります。

福祉の視点や、環境の視点からも考えを深める材料がたくさんありました。

3年生なりに「お店の工夫」として多くのことを学んだと思います。

お忙しい中、児童の見学を受け入れてくださった関係者の皆さまに心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

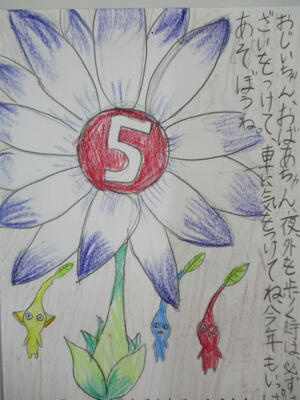

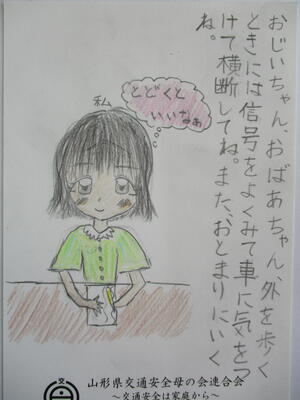

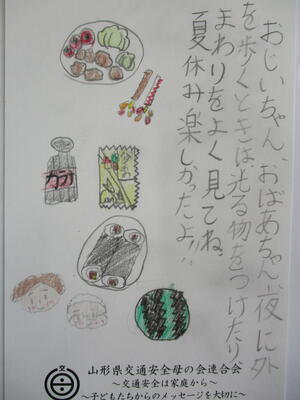

届け、ハートフルメール。(4年生 交通安全メッセージ)

9月22日(金)

4年生が描いた「ハートフルメール」です。

こんな素敵なはがきをもらったら嬉しいですね。おじいちゃん、おばあちゃんの喜ぶ顔が目に浮かびます。

文面からも絵からも丁寧に書いている字体からも、中部っ子の素直さと優しさが伝わってきます。

1年生遠足

9月21日(木)

今日は1年生の遠足でした。

雨が心配されましたが、何とか持ちこたえ、働く車や、消防署を見学することができました。

お昼ご飯は、学校に戻って体育館でグループごと仲良く食べています。

この後、み~んなで遊ぶのも楽しみです。

最高学年として。(6年生のみなさん、ありがとう!)

9月20日(水)

先週のことですが、6年生が1年生と交流会をしていました。

6年国語「みんなで楽しく過ごすために」の学習(話し合いの単元)で、1年生を楽しませるにはどんなことをすればよいかを話し合いました。

「話し合い」という学習活動を経て、企画した交流会が実現しました。その時の様子です。

学年を超えて交流する時、子どもたちはこんなに優しい表情になるのですね。

そして、昨日のことです。

令和6年度の就学時健診がありました。つまり来年の1年生たちが学校に来る日です。

6年生は、全員で来年の1年生を迎える準備を笑顔でしてくれていました。

おかげで、就学時健診はつつがなく終えることができました。

他の学年はみんな下校しているのに、6年生だけが残り、一生懸命働いてくれました。

メイン担当の教務主任の先生は「予定の半分の時間で終わりました。6年生の働きぶりに感動しました。」と言っていました。

6年生のみなさん、ありがとうございました。

おかげで来年の1年生もみんな笑顔でした

白熱! ターゲットドッジボール(4年体育)

9月15日(金)

4年生が体育でターゲットドッジボールに取り組んでいました。

参観した日は、単元の最終日で、トーナメントの準決勝と決勝が行われていました。

↓ さすが『フェアプレイ学年』の4年生らしく、試合前のあいさつ、審判得点などの自分の役割をしっかりしています。

どの試合も熱戦です。一人だけが活躍するのではなく、チームワークと作戦が必要なゲームの仕組みになっています。そこを子どもたちが理解しています。

よく見るとコート内にカラーコーンが置いてあり、このコーンにボールを当てると得点になるという仕組みです。

コーンを守るという役割も大事だし、外野と内野の連携も大事になり、チームごとの作戦が明確になっています。「自己やチームの特徴に応じた作戦を選ぶ」という5・6年生の体育の内容(学習指導要領)にせまるくらい、レベルの高い学習でした。

↑ そして、勝てばこのように喜び、負ければ涙を流すほど、本気でゲームに取り組んでいました。

「ルールを守り助け合う」「勝敗を受け入れる」「仲間の考えや取組を認める」と、態度面でも5・6年生の内容(学習指導要領)にせまっている4年生の子どもたちです。

↑ 試合後は讃え合って握手。応援している人も拍手。この姿もいつもながら素晴らしい!

感動の4年生『ターゲットドッジボール カラフル杯』でした。

2年生の作品です。(図工)

9月12日(火)

2年生の作品です。

前にも紹介した『STEAM教育』。

以前は、Science、Technology、Engineering、Mathematics の頭文字をとって『STEM教育』でした。

この理数教育に創造性教育(Art)の視点を加えたのが、『STEAM教育』です。

これからの社会で必要とされる「分野横断的な教育」とも言われています。

Artには答えがありません。

「あなたは何を表現したいの」の問いを大事にすることが、知識や技術を生かした表現(技術革新)につながると考えられています。

※こんな社会にしたい、こんなモノをつくってみたい、という発想があってこそ、学んだ知識と技術が生きるということですかね。

それにしても自由で豊かな発想です。

このような子どもの自由な発想を大切にすることで、自分の感性そのものが肯定される経験になり、自己肯定感を高めることにもつながっていきます。これはホント大事にしたいことです。

もっともっと紹介したい作品がたくさんあります。ぜひ学校に見に来てください。

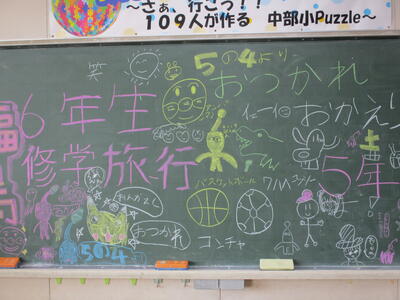

朝の教室から

9月7日(木)

6年生の教室に行くと、素敵な黒板メッセージがありました。

5年生の子どもたちが描いてくれたとのことです。

「おかえり」とか「おつかれ」「待ってたよ」とか、あたたかくて優しいメッセージです。

5年生のみなさん、ありがとう。

↓ 4年教室では、1/2成人式で歌う歌の練習を始めていました。

「生まれて10年たちました~」の歌い出しは、何度聞いてもジーンときます。

修学旅行⑩

9月6日(水)

お土産(話)持って帰ります。

修学旅行⑨

9月6日(水)

旅のフィナーレは鶴ヶ城です。

これからお土産買って帰りまーす。

修学旅行⑧

9月6日(水)

飯盛山から班別研修スタート。

雨予報でしたが、晴れて(曇って)います。

修学旅行⑦

9月6日(水)

2日目です。おそろいのTシャツを着て朝食です。

修学旅行⑥

9月5日(火)

夕食食べ終わりました。

みんな元気です。

↑ ヒレカツ美味しかったです。

ホテル着はテンション上がります。

学びと成長のあった1日目です。

修学旅行⑤

9月5日(火)

日新館で座禅体験。

修学旅行④

9月5日(火)

野口英世記念館。

一生懸命メモを取って、友達と感想を語り合って、学んでいます。

修学旅行③

9月5日(火)

地ビール館で昼食中。みんな元気。

ご飯おかわり四杯の強者も。